Di Alessia D’Introno

In una mirata e attenta riflessione sull’arte contemporanea e i suoi paradigmi post-coloniali, Elvira Vannini, critica e storica dell’arte, divulga un’arte tutta femminista, ecologica e antimperialista. Attraverso il suo magazine Hot Potatoes formula una nuova critica.

Nel suo caso le terminologie femminismo e de-colonialismo non implicano una moda passeggera, ma lo stato del suo lavoro. Quali sono gli obiettivi della sua scrittura in Hot Potatoes? Come nasce il progetto?

Il progetto nasce dall’idea di riappropriarsi di uno spazio della critica estetico-politica contemporanea, che riattivasse le memorie contro-storiografiche radicali e non egemoniche. La prospettiva femminista è diventata la lente con cui osservare e interrogare il confine tra il visibile e il rimosso, includere delle domande sul sistema dell’arte, i suoi segmenti produttivi e le sue strutture ideologico-culturali. Sono di formazione una storica dell’arte e il paradigma dal quale provengo è gerarchico, borghese, eurocentrico e patriarcale. Un paradigma che ha escluso tutte quelle eccedenze politiche, sociali, femministe che pure hanno nutrito la produzione culturale ma disturbavano la “fiaba” modernista della neutralità, dell’imparzialità e dell’autonomia. Come afferma Nelly Richard nello straordinario testo che abbiamo pubblicato tra i primi, la critica femminista è già critica culturale. Mira a decostruire la concatenazione di segni, parole, gesti e immagini delle strutture (patriarcali) ideologico-discorsive attraverso cui la cultura produce il sapere, per metterle in crisi. Hot Potatoes intende proporre punti di vista non addomesticati, insieme a una disamina dell’arte come punta avanzata del neoliberismo e delle retoriche che l’hanno legittimata: per sfidare i poteri dominanti occorre sviluppare una visione contro-egemonica a livello di linguaggi, immagini e immaginario. Essere indipendente fornisce quindi un certo margine di libertà ma è dalla critica femminista che abbiamo imparato come “rimanere sullo stomaco del patriarcato”.

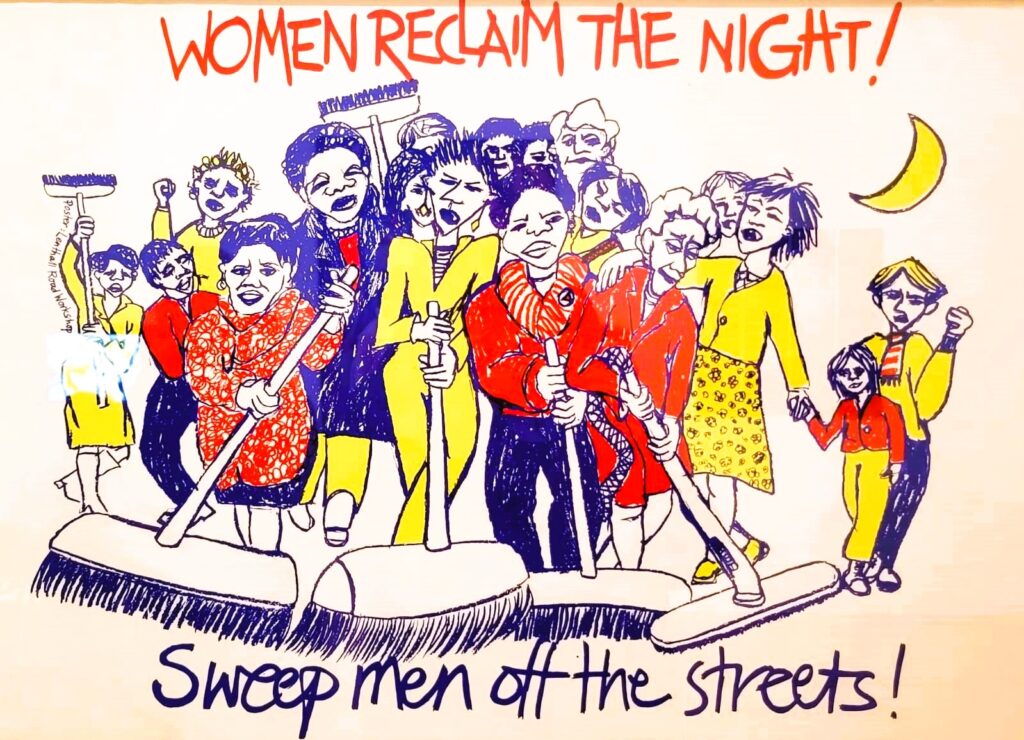

Lenthall Road Workshop, Sweep Men off the Street, 1980. Fotografie di Elvira Vannini

Quali sono le metodologie de-coloniali più presenti oggi nel sistema museale?

Ci sono stati artisti che hanno sfidato le istituzioni dall’interno. Ma cosa significa decolonizzare lo spazio dell’esposizione? L’arte è una categoria culturale ed estetica che continua ad essere connotata come bianca, maschile, occidentale e borghese nonostante i numerosi processi di inclusione, integrazione e riparazione istituzionale a cui l’abbiamo sottoposta. Le mostre restano mostre e non cambiano le gerarchie sociali. Le politiche culturali incentrate sulle retoriche della differenza e della multiculturalità non hanno indebolito il razzismo sistemico, se non attraverso operazioni estetiche e di facciata. I musei restano dei luoghi normativi che corrispondono ad una tassonomia ancora coloniale; non c’è stata nessuna rivoluzione – solo operazioni di art washing – e non so nemmeno come questa possa essere compatibile con l’ordinamento stesso del museo. Un compito fondamentale è il lavoro politico sugli archivi nel tentativo di riabilitare e riscrivere quelle storie rimosse, sepolte, cancellate o comunque occultate all’interno del disegno storiografico dominante. Decolonizzare le strutture del sapere significa decostruire non soltanto i musei e i luoghi di esposizione, ma anche la cultura e l’università. Mi piace pensare alle possibilità per “hackerare l’accademia”. Operare nella decolonialità vuol dire mettere in questione, smontare e distruggere i vecchi paradigmi con cui si è letta la realtà.

Dora García, Si Pudiera Desear Algo (If I Could Wish for Something), video, 2021. Courtesy the artist. Fotografie di Elvira Vannini

LASTESIS x Pussy Riot, MANIFESTO AGAINST POLICE VIOLENCE, 2020. Fotografie di Elvira Vannini

Sull’Italia. Cosa accade nel sistema artistico italiano?

Se come diceva Audre Lorde, “Non si può distruggere la casa del padrone con gli strumenti del padrone”, non si può nemmeno accettare quella esistente o ricostruirla allo stesso modo, con le stesse convenzioni e i formati culturali della modernità che abbiamo ereditato e mai messo in discussione radicalmente. Sicuramente nel contesto italiano però la questione più problematica è la mancanza pressoché totale di uno spazio per la critica, tanto quanto l’assenza di una controparte. Non c’è nessun antagonismo, nessuna voce dissidente a livello di giornalismo d’arte rispetto alle strutture di potere. È difficile leggere degli interventi che denuncino o segnalino tutti gli aspetti discutibili, spesso occultati, delle strutture dell’exhibition making o della gestione delle politiche culturali e museali. Se pensiamo che l’attacco più forte e centrato politicamente intorno alle recenti vicende politiche – da l’ex-ministro della cultura Gennaro San Giuliano e il successivo Alessandro Giuli, fino alla controversa e imbarazzante mostra sul Futurismo – è venuto dal giornalismo d’inchiesta di una trasmissione televisiva come Report, piuttosto che dalle riviste di settore, la dice lunga. Tranne qualche voce fuori dal coro, senza timore dello scontro politico, come quella di Tomaso Montanari, per il quale “dire che sono fascisti è un dovere intellettuale”, nel resto del settore artistico, il pensiero critico dov’è?

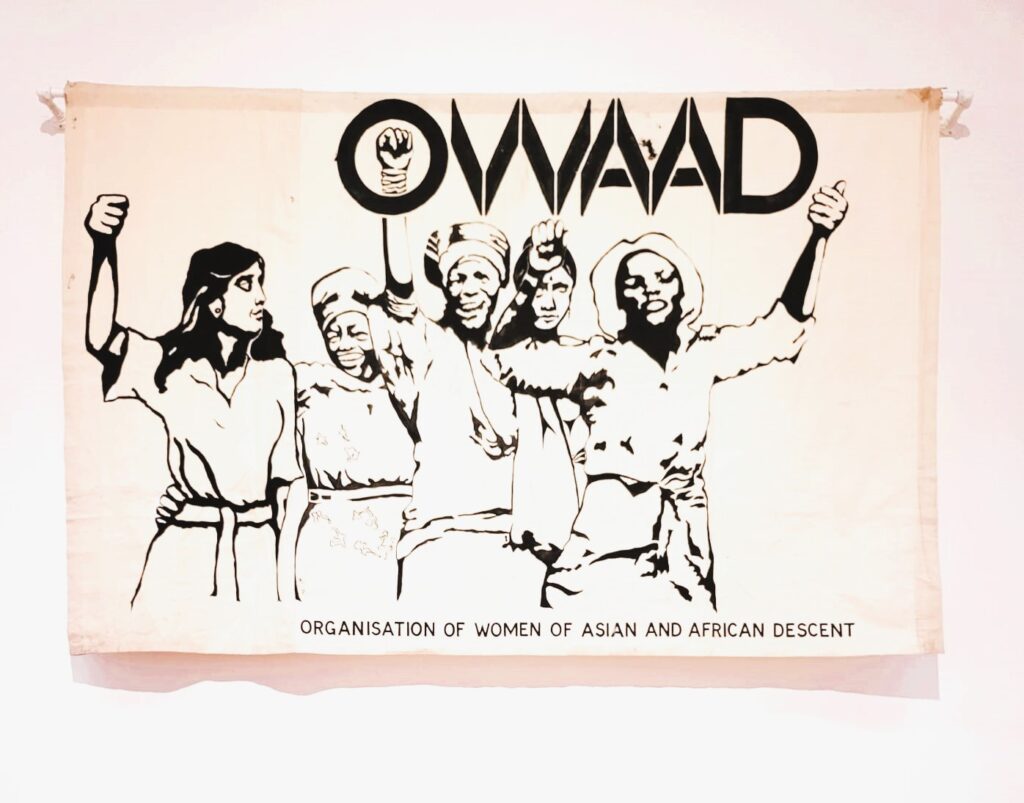

Banner di OWAAD – Organization of Women African and Asian Descent, dipinto da Stella Dadzie, 1978. Fotografie di Elvira Vannini

Museo delle civiltà di Roma e Mudec Milano. Ci sono stati miglioramenti o peggioramenti?

Non ho ancora visitato il museo delle civiltà di Roma anche se ho seguito attentamente le vicende e le mostre che hanno riallestito con parte della collezione. L’approccio si annuncia come de-coloniale ma è colonizzato dalla sudditanza economica dei poteri forti del sistema dell’arte che oramai è ridotto al circuito delle gallerie commerciali e risponde solo alla sua governance neoliberale e capitalista. Per costituire un discorso decoloniale si dovrebbe resistere alla riproduzione delle tassonomie coloniali e non semplicemente operare una mossa inclusiva, ma rifiutare i presupposti con cui è stata eretta la cultura espositiva della modernità. Questo vale anche per il Mudec e non solo per i musei etnografici. Penso a una celebre performance dell’artista afro-americana Lorraine O’Grady scomparsa pochi giorni fa, che nell’annuale African-American Day Parade a Harlem organizza una performance Art is…, un carro dorato con una enorme cornice inquadra la strada mentre una ventina di performer razzializzat3 marciano, danzano e incorniciano il pubblico della comunità Nera che partecipa alla sfilata. Come ha scritto Françoise Vergès, nel testo di prossima Il museo come campo di battaglia (Geoarchivi, Meltemi, 2025): Il modello è nero, la cornice è bianca. Ecco il problema è che non si riesce ancora a pensare all’arte al di fuori di quel frame neocoloniale e modernista, da quel contesto istituzionale, dentro il cuore dell’impero coloniale bianco, che sono i nostri musei e i sistemi espositivi.

Lorraine O’Grady, Art is…, performance, 1983-2009. Fotografia di Elvira Vannini

Come si sente di concludere questa intervista?

Siamo intrisi della modernità coloniale e di tutte le sue nefandezze, come i cetriolini nel barattolo sott’aceto di cui racconta Rachele Borghi, un’efficace metafora con cui vorrei concludere l’intervista. I cetriolini sono immersi in una salamoia dal sapore forte. L’acqua è intrisa della combinazione degli ingredienti della modernità: violenza, razzismo, imperialismo, capitalismo e colonialismo. Non basta togliere un cetriolino e sciacquarlo per mandare via quel sapore, poiché ne è fortemente impregnato. È come se il paradigma del post-colonialismo avesse permesso di vedere il mondo da un punto di vista diverso che non era quello eurocentrico, rovesciando lo sguardo (ma non la sovranità) dimenticandosi che il mondo non cambia così facilmente. La decolonialità, sostiene Borghi, non mira a sostituire un paradigma con un altro, una disciplina con un’altra disciplina ma a distruggere i paradigmi. O per dirla con Alpha Oumar Konaré, ex-presidente del Mali e dell’ICOM (International Council of Museums), nel 1992 alla domanda: “Come curare la ferita coloniale?”, rispondeva: “Bisogna distruggere il museo”. Il museo è espressione di quel tipo di cultura, la nostra. Non si può quindi pensare di risanare questa ferita con la sola restituzione delle opere dalle collezioni, o con la trappola dell’inclusione e le retoriche del multiculturalismo. A mio parere bisogna emancipare la funzione delle istituzioni, della ricerca e della critica. Intervenire nella riscrittura della storia, rompere la centralità delle narrazioni eteronormative e razziste, fare un lavoro politico sugli archivi e orientare la critica contro il potere, per dare voce a quei corpi disobbedienti, queer, non-normativi, razzializzati, che non esistono nei documenti ufficiali, perché il silenzio produce invisibilità.

Elvira Vannini è storica dell’arte e critica. Dottore di ricerca in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Bologna, diplomata alla Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte. Ha tenuto seminari e lezioni in numerose Istituzioni, Università e Accademie, tra cui IULM, 2011-12, Master Studi e Politiche di Genere, RomaTre, 2020. Dal 2010 è docente in NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Ha pubblicato saggi e articoli sia in riviste di settore che in piattaforme legate a realtà di movimento tra cui: Machina (DeriveApprodi), OperaViva Magazine, Alfabeta2, Commonware. È stata co-conduttrice di uno spazio radiofonico su Radio Città del Capo – Popolare Network. Nel 2017 ha fondato il blog/magazine Hot Potatoes dedicato ai rapporti tra arte, genere e politica attraverso, da una prospettiva femminista. Attualmente cura la sezione Dirty cube per la rivista Machina. Ha pubblicato l’antologia Femminismi contro. Pratiche artistiche e cartografie di genere, per la collana Geoarchivi di Meltemi, 2023.